ça fait dix jours que je n’ai pas touché un poème.

j’essaie mais il n’y a rien qui vient. d’avoir fait cette expo de collages m’a donné envie de remettre les mains dans la colle, avec la certitude mensongère que tout ce que je savais faire résidait là-dedans, que le reste n’était pas aussi bien. je sais que c’est faux, le reste, je l’aime aussi, sans trop savoir ce qu’il est, même si je pense, là maintenant tout de suite, quand je dis le reste, à ces nouveaux poèmes, le journal de la fiancée à la muse, commencés à la Saint-Valentin, pierres d’un futur grand livre sur l’amour hétéro.a – oui oui rien que ça.

en ce moment je me réveille en pensant au moment où je vais retourner me coucher – je me lève à 11h.

ma vie ressemble à une aire d’autoroute sur laquelle descendent distrait.es les passager.es d’un flixbus bondé – achetant un redbull, un sandwich, 13€ s’il vous plaît, mon budget journalier.

je n’ai jamais eu aussi peu les moyens d’aller voir un.e psy.

est-ce que ça ne serait pas le moment idéal pour reprendre mes notes-thérapie ?

*

commençons quelque part.

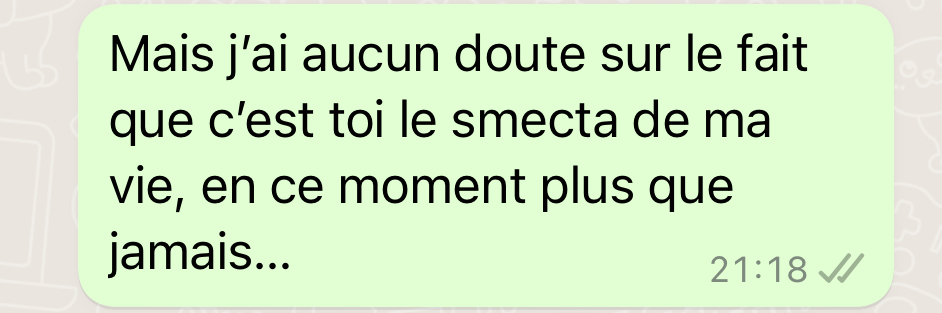

Ianis m’a dit : « ta vie en ce moment c’est vraiment de la merde, il faut que tu trouves le smecta de ta vie. ».

voilà. j’aimerais presque m’arrêter là car presque tout est dit mais je vais faire un petit effort pour poursuivre.

c’est parti.

*

voici une première histoire.

elle s’appelle : « un banal jeudi chez Nico à Paris ».

le matin : je finis Gaïa, sexe et catastrophe de Lynn Margulis (un abrégé de son ouvrage Microcosmos récemment réédité par les éditions Wildproject). passionnante étude sur le monde des bactéries, sur leur grande capacité d’adaptation leur ayant permis de survivre à la Grande Oxydation (le moment où le taux d’oxygène sur Terre est passé de 0,0001 à 21%). ça fait 8 semaines que je suis malade alors les bactéries ces temps-ci c’est un peu mon domaine. imprégnée de ces nouveaux enseignements, je commence un poème : « il n’y a pas de frontières entre mon corps et l’univers. dedans et dehors n’existent que dans l’esprit. / un virus entre et se reproduit avec mon corps – c’est du sexe non-consenti à l’échelle microscopique. / je me demande pour lui quelle biosphère je suis, et pour toi, quelle aussi. attirante ? symbiotique ? étincelle sûrement, sûrement un peu trop vivante pour cette vie. »

l’après-midi : on me découvre une péricardite et une fuite dans une valve du cœur. je poursuis le poème, les électrodes encore sur la poitrine mais la tête encore dans mon livre : « à l’échographie je vois mon cœur qui fuit mais heureusement la biologiste dit : nous ne sommes pas des corps, mais des colonies. ».

le soir : je pleure tout mon corps ligué contre moi, me demande qui m’habite de l’utérus au cœur, des poumons au cerveau, d’où est parti le sort. pour avaler la nouvelle, je poursuis mon poème, stoïcienne malgré moi, et donc un peu amère : « je suis la somme de toutes les parties, maladies, qui m’excèdent et me survivront : si je les presse entre elles c’est mon noyau qui s’hérisse, fier comme une cellule-mère. »

la nuit : je scrolle sur mon téléphone malgré deux livres ouverts à distance raisonnable de mes mains et quand je finis par dormir, bien sûr je rêve de toi.

au réveil : je termine le poème, un café sur les cuisses, affalée sur ce vieux canapé : « dans mes rêves tu m’étales sur une plage et j’oublie mes globules pathétiques, et j’oublie la faiblesse eucaryote, et j’oublie, et j’oublie, me réveille engourdie, réalise l’absurde primitif : même une pierre grouille de vie. ».

*

voici une deuxième histoire.

elle aurait pu s’appeler : « un dimanche en famille » mais elle s’appellera « la même recette qu’en 2014 ».

aucun poème n’accompagne cette histoire.

je suis rentrée dans le sud. je suis sur la terrasse. il fait un temps magnifique, c’est doux. j’oublie presque mon corps.

je lis La Volonté de changer de bell hooks. elle y parle de ce que perde les hommes à jouer au jeu du patriarcat : entre autres, leur vie affective et une certaine paix intérieure.

je pense à certains hommes que je connais engloutis par ces logiques, rongés par celles-ci. je me vois essayer de leur expliquer à quel point ils perdent à jouer à ce jeu, presque plus que moi. à quel point c’est triste, à quel point ils pourraient s’en sortir s’ils essayaient.

et pendant que je pense à ça, la seule image que je vois, la seule qui me vient, c’est une scène de film, la scène finale de Je suis une légende : Will Smith s’évertuant à expliquer au « chef » des mort-vivants qu’il a un remède pouvant les guérir, pendant que celui-ci défonce son crâne sur une vitre blindée, refusant d’écouter.

je pense à ces hommes et c’est ça que je vois – l’avolonté de changer de ces hommes-là, qui préféreraient se briser le crâne que chercher à guérir.

*

bell hooks parle dans ce livre des pensées qu’elle avait enfant, quand redoutant une colère, une violence, elle pensait à la mort de son père comme une libération, comme la fin des menaces, comme la fin des violences.

j’ai souvent imaginé la mort de mon père quand j’étais enfant. pour d’autres raisons, mais souvent, je l’ai imaginée.

puis mon père est mort.

et j’ai souhaité la mort d’autres que lui.

comme un cycle éternel qui n’appelle en fait qu’une seule chose : la mort de la violence.

*

j’ai fait un atelier collage avec une classe de lycéens il y a dix jours. c’était le premier. c’était vivifiant. je leur avais donné pour contrainte de découper des paroles de chansons en vue d’en faire un poème.

pour leur montrer que c’était possible, j’avais moi-même découpé une chanson : “J’oublie tout” de Jul.

un passage donnait : « j’sais pas pourquoi la vie est si courte / et le bonheur un chien malade // moi j’sors d’une famille de coups / et quand j’repense à eux / j’oublie même ton amour ».

il y a trop de fronts sur lesquels je dois me battre en ce moment.

je n’aspire qu’à la paix. m’absorber dans la mer. m’y diluer comme du sucre.

disparaître.

comme j’ai toujours été : de l’eau salée entre des choses qui scintillent.

*

la troisième histoire s’appelle « ma lecture des Détectives sauvages ».

elle est sous-titrée : un an de clochardise céleste, des voyages aux logements-refuges des ami•es.

c’est une histoire blanche et privilégiée. et très bien entourée.

j’ai traîné les Détectives sauvages au Mexique, au Chili. hommage-hasard. je l’ai souvent oublié chez ma mère, oublié chez des potes. presque un an. sans jamais le finir, avant cette semaine.

et ça y est, la dernière page, magnifique.

ma lecture est à l’image du roman et de l’existence de ses personnages (et de celui que je deviens peu à peu, moi aussi, triste personnage principal de ma vie) : elle est labyrinthique.

une lecture-vie comme l’errance de celui ou celle qui vit guidé.e par quelque chose qui l’aspire, qui l’oblige à cette fausse précarité, fausse d’avoir été choisie. celui ou celle qui ne croit qu’à soi, à sa capacité à faire quelque chose de son art, quelque chose de soi.

c’est un peu le poète kundérien de La vie est ailleurs, idéaliste, immature, égoïste, sauf qu’ici, sublimé par le groupe et par l’amitié, sublimé par une volonté d’écrire qui brûle si fort qu’elle se transforme en échec – insatisfaction permanente qui repousse autant qu’elle accomplit la vocation poétique.

j’ai l’impression d’avoir vécu ces derniers temps un peu comme ça. d’erreurs en tentatives, d’un canap à un autre, à me demander ce qu’il pouvait bien y avoir derrière la fenêtre.

j’ai beaucoup de gratitude pour cette année, cette errance, ces refuges où j’ai pu installer mon ordi, déployer la paix et assumer l’aspiration – être poète de seulement vouloir l’être et d’être prête à en payer le prix.

beaucoup de gratitude d’avoir eu cette chance et surtout, surtout, surtout, d’avoir eu autour de moi des ami.es qui m’ont accueillie.

et c’est là où je vois dans ce livre un reflet de ma vie récente : les Détectives sauvages c’est un roman où on ne découvre les personnages principaux qu’à travers les témoignages des gens qui les ont connus.

c’est ça la morale de l’histoire : on n’existe que parce que des gens nous font exister.

dans les faits, matériellement, et dans les discours, aussi.

rien d’autre.

l’existence n’est que relation.

et l’écriture : qu’aspiration.

*

je reviens à bell hooks.

quand Pauline me demande si je crois à l’amour je réponds « bien sûr que non ». je n’y crois pas ou plutôt je n’y crois plus. l’amour n’appartient pas au régime de la croyance. il appartient au régime de l’effectif. il est ou il n’est pas, il n’y a pas à y croire.

on ne croit pas à la pluie. il pleut ou il ne pleut pas. c’est aussi simple que ça.

quand je croyais à l’amour, je laissais des personnes me menacer, des personnes me frapper, et appeler ça de l’amour, appeler ça la famille.

j’ai grandi, j’ai compris, je n’ai plus jamais cru à l’amour comme je n’ai jamais cru à la pluie.

il pleut ou il ne pleut pas. c’est aussi simple que ça.

*

j’ai commencé cette note en disant qu’il y avait dix jours que je n’avais pas touché un poème.

le premier poème que j’ai réussi à écrire après avoir dit ça n’était pas celui sur la fuite de mon cœur et les bactéries.

c’était celui-ci :

« que te dire à part –

dix jours.

j’avortais l’écriture car je fécondais ta salive, un peu, puis travaillais hors de ta bouche, beaucoup, pour exister, il faut.

me revoilà.

exsangue.

les seins raturés, les nerfs pas mieux, le regard fumant de ventre.

moi, la très creusée chronique, le courant figé car les veines crachoir, l’utérus marécage.

c’est pas beau.

un retour comme un spasme.

c’est ça.

s’il sent le corps s’endormir trop vite, le cerveau fait sursauter le corps pour voir s’il vit encore.

ce poème n’a pas d’autre visée. »

je le cite ici car cette première note a la même visée que ce poème et qu’un spasme.

cette note dit : « journal, es-tu toujours en vie ? ».

et le journal dit : « oui ».

j’avais peur d’avoir perdu l’habitude.

ça fait huit mois que je n’ai fait ça.

mais ça va.

je suis contente. j’ai vidé le trop plein, gardé 60€, il est temps de conclure, et pourquoi pas, sur un peu d’optimisme.

pour ça je dois reprendre cette forme d’adresse que je traine de ce journal-là à mes poèmes-journal et que j’utilise pour te parler à toi, d’un support à un autre, à toi qui ne le sais que trop mais à qui pourtant je dis :

ma vie en ce moment c’est bien de la merde

*

c’est beau non ?

on sent que la poésie chez moi c’est comme l’ironie, c’est une seconde nature.

*

bisous la famille du net, c’est cool d’être un peu de retour. on se reparle très vite. je vais passer l’été à Marseille, si certain.es sont par là je prendrai plaisir à vous y rencontrer. d’ici là prenez soin de vous et ne laissez jamais des gens malmener le bpm de votre cœur.